A relação entre o ser humano e o mundo natural nem sempre foi marcada pelo distanciamento e pela exploração sistemática que caracteriza a sociedade contemporânea. Durante séculos, a humanidade compreendeu-se como parte integrante de um cosmos vivo, impregnado de significado e propósito, que em tudo possuía uma força, um poder oculto. A concepção animista da natureza embasava uma visão mágica do mundo. Os espaços naturais se entrelaçavam com a vida humana de maneira orgânica e sagrada; estabelecia-se com as águas, rochas, animais, árvores, fungos, relações sociais holísticas fundadas na inseparabilidade matéria/espírito. A natureza tinha alma.

Essa visão de mundo, profundamente enraizada na filosofia aristotélica e na tradição escolástica medieval, começou a ser desmantelada no século XVII por um pensamento que revolucionaria para sempre a forma como o homem se relaciona com a natureza: o mecanicismo cartesiano. As consequências dessa virada filosófica são profundas e multifacetadas. Em primeiro lugar, opera-se um desencantamento do mundo. A natureza, que antes era mãe, livro sagrado ou organismo vivo, perde qualquer vestígio de subjetividade. Torna-se matéria inerte, extensão desprovida de alma, propósito ou valor intrínseco. Onde antes se via um cosmos cheio de correspondências e significados, passa a ver-se apenas partículas em movimento.

Em segundo lugar, estabelece-se uma nova hierarquia epistemológica. Se a natureza é apenas matéria, o conhecimento verdadeiro não pode vir dos sentidos – que nos mostram cores, cheiros e sabores ilusórios, mas exclusivamente da razão matemática. O real identifica-se com o mensurável, com aquilo que pode ser expresso em equações. O homem conhece a natureza de fora, como um engenheiro que estuda o funcionamento de uma máquina da qual não faz parte. Por fim, e talvez mais importante, instaura-se uma relação de dominação. Se a natureza não tem alma, se é apenas um reservatório de recursos, o homem não apenas pode, como deve, tornar-se seu “mestre e possuidor”. A técnica e a ciência modernas nascem sob o signo desse projeto: conhecer para dominar, dominar para explorar, explorar para satisfazer as necessidades e os desejos humanos.

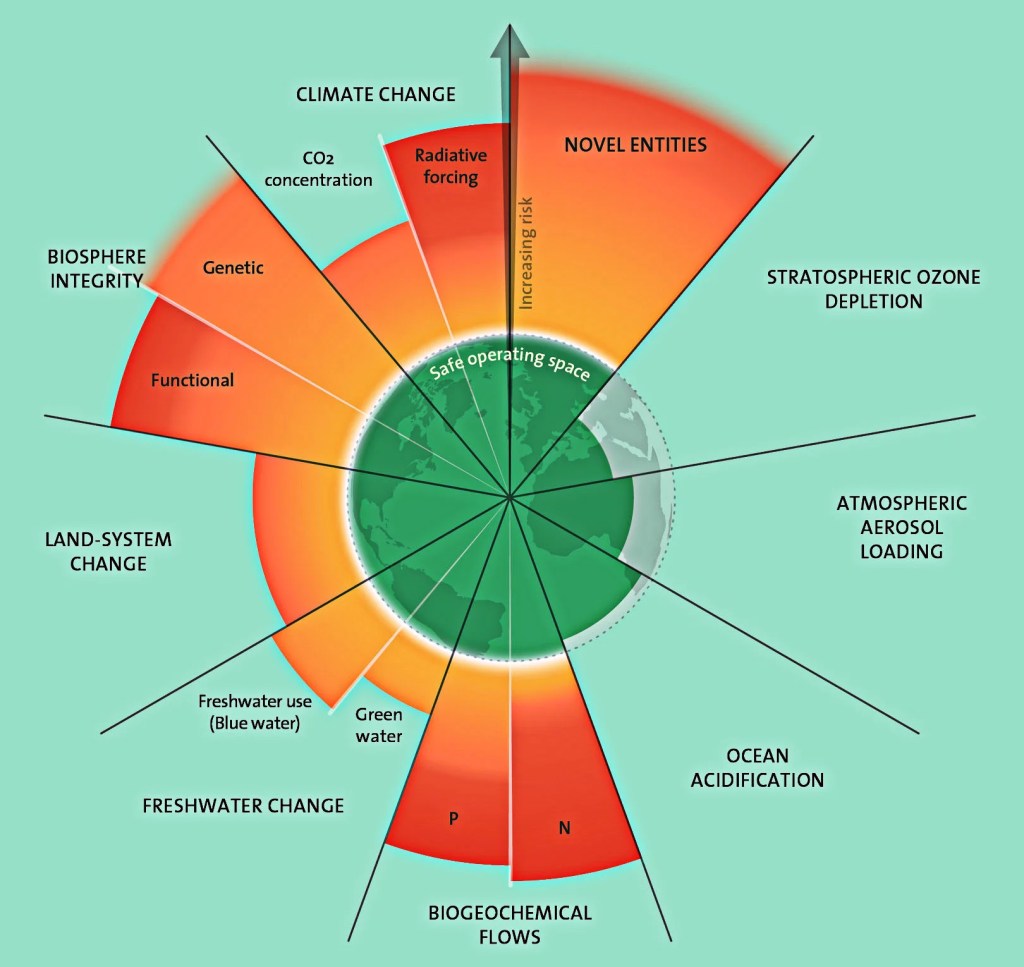

Ao reduzir a natureza a objeto, a recurso disponível, a humanidade sentiu-se autorizada a explorá-la sem limites, esquecendo-se de que, apesar de toda a técnica, ainda depende dos ciclos ecológicos para sobreviver. A ideia de que o homem é o “senhor” da natureza ocultou a verdade mais elementar: somos parte dela, e ao destruí-la, destruímos as condições de nossa própria existência. Ao transformar a natureza em máquina inerte e desprovida de alma, a revolução cartesiana não poupou o corpo humano. Pelo contrário, foi precisamente a partir da mecanização do corpo que Descartes fundamentou sua teoria do autocontrole e da soberania da alma sobre a matéria. Se a natureza tornou-se objeto de dominação, o corpo – essa porção da natureza que nos é mais íntima – tornou-se a primeira e mais imediata instância de aplicação desse projeto de controle.

A concepção cartesiana do corpo como máquina não apenas separou o homem da natureza exterior, mas também instaurou uma nova relação do homem consigo mesmo, particularmente com seu próprio corpo. Essa mecanização, longe de permanecer no âmbito da especulação filosófica, materializou-se historicamente na disciplina do trabalho, na organização fabril, na educação dos corpos e, contemporaneamente, nas múltiplas formas de otimização e performance que caracterizam a sociedade atual. A filosofia de Descartes opera uma dupla ruptura: externamente, separa o homem da natureza ao reduzir esta última a res extensa, matéria inerte desprovida de alma e propósito; internamente, separa a alma do corpo, estabelecendo entre ambos uma relação hierárquica de comando e subordinação.

O corpo-máquina não quer nada, não deseja nada, não tende a nenhum fim. As sensações de fome, sede, prazer ou dor não passam de “confusas percepções” na alma, causadas por movimentos corporais. Cabe à razão interpretar corretamente esses sinais e decidir se devem ser atendidos ou ignorados. O autocontrole, nesse quadro, é precisamente a capacidade da alma de exercer sua soberania ilimitada sobre essa máquina corporal, recusando-se a ser escravizada por suas solicitações mecânicas. No entanto, o que era inicialmente uma teoria filosófica sobre a liberdade humana rapidamente se transformou, ao longo dos séculos seguintes, em um programa de dominação e disciplina. Se o corpo é uma máquina, ele pode ser otimizado, regulado, consertado e, sobretudo, posto para funcionar de acordo com interesses que transcendem o indivíduo.

A filosofia de Descartes era, em sua intenção original, também uma busca por respostas em um mundo em colapso de velhas certezas. Seu impacto prático foi mediado por inúmeras outras invenções, disputas e contingências históricas. O mecanicismo forneceu a linguagem e a legitimidade para uma transformação que já estava em curso devido a forças econômicas e sociais. O projeto cartesiano encontrou no capitalismo industrial seu campo de realização mais completo. O filósofo e historiador Michel Foucault, em suas análises sobre o poder disciplinar, demonstrou como os séculos XVII e XVIII assistiram à descoberta do corpo como objeto e alvo de poder.

A fábrica moderna não poderia existir sem a concepção do corpo como máquina. O operário não é mais um artesão que domina todo o processo produtivo, imprimindo sua marca pessoal em cada peça; ele torna-se um apêndice da máquina, um elemento intercambiável na linha de montagem. Seu corpo deve funcionar com a regularidade de um relógio: iniciar o trabalho no mesmo horário, executar os mesmos movimentos centenas de vezes por dia, interromper-se no mesmo instante para a pausa regulamentar.

Essa mecanização do trabalho operário implicou uma progressiva alienação, termo que Marx utilizaria para descrever o estranhamento do trabalhador em relação ao produto de seu trabalho e a si mesmo. O corpo do operário não lhe pertence mais durante a jornada de trabalho; ele é alugado, posto a serviço de uma produção que não controla e cujos frutos não lhe pertencem. Seu corpo-máquina é avaliado por sua eficiência, por sua capacidade de produzir mais em menos tempo, por sua docilidade às ordens da gerência. A cronometragem dos movimentos, estudada por Taylor no início do século XX, representa o ápice dessa concepção. Trata-se de decompor o trabalho humano em gestos elementares, medir o tempo necessário para cada um deles e prescrever o método mais eficiente, como se ajustasse as engrenagens de um mecanismo. O corpo do trabalhador é reduzido a uma soma de movimentos padronizados, despojado de qualquer criatividade ou singularidade.

A revolução cartesiana se desenvolveu em consonância com transformações materiais profundas que reconfiguraram as relações de propriedade, trabalho e gênero na Europa moderna. A mecanização do mundo natural e do corpo humano estabeleceu as bases filosóficas para a exploração sem precedentes que caracterizaria o capitalismo, e se materializou historicamente em dois processos indissociáveis: a expropriação das terras comunais, que Marx denominou como “acumulação primitiva”, e a subordinação das mulheres, cuja histórica identificação com a natureza as tornou alvos privilegiados das novas formas de controle.

CERCAMENTOS E ACUMULAÇÃO PRIMITIVA: A TERRA MÃE COMO MÁQUINA A SER EXPLORADA

Karl Marx, no capítulo XXIV de O Capital, livro 1, dedicado à “A assim chamada acumulação primitiva”, descreve o processo violento que separou os produtores diretos dos meios de produção, criando as condições necessárias para o desenvolvimento do capitalismo. Na Inglaterra, entre os séculos XV e XVIII, os chamados enclosures (cercamentos) transformaram radicalmente a paisagem e as relações sociais.

Antes dos cercamentos, vastas extensões de terra eram de uso comunal. Camponeses tinham direito a pastar seus animais, coletar lenha, caçar e cultivar pequenos lotes em terras que não pertenciam a ninguém individualmente, mas eram geridas coletivamente pela comunidade. Essa forma de organização, herdeira de tradições medievais, implicava uma relação com a terra que não era meramente instrumental: a terra era fonte de sustento, mas também espaço de sociabilidade, de transmissão de saberes, de reprodução da vida comunitária.

Os cercamentos consistiram na apropriação privada dessas terras comunais pela nobreza e pela burguesia nascente, cercando-as e transformando-as em propriedade privada exclusiva. O gado ovino, cuja lã alimentava a nascente indústria têxtil, substituiu os camponeses. Milhares de pessoas foram expulsas das terras que habitavam há gerações, tornando-se vadios, mendigos ou, finalmente, trabalhadores assalariados nas cidades industriais.

É fundamental compreender que esse processo não foi meramente econômico, mas profundamente ontológico, ou seja, transformou o próprio ser da terra. A terra comunal era viva, era mãe, era comunidade. A terra cercada, privatizada, tornou-se mercadoria, meio de produção, máquina de gerar lucro. A mesma operação filosófica que Descartes realizava no plano do pensamento – reduzir a natureza a res extensa, a matéria inerte disponível para dominação – realizava-se, no plano material, pelos cercamentos. A terra deixava de ser sujeito de relações comunitárias e tornava-se objeto de exploração capitalista.

A violência dos cercamentos não foi apenas contra as pessoas, mas contra uma forma de vida. Os saberes camponeses sobre os ciclos da natureza, sobre o manejo coletivo dos recursos, sobre as plantas medicinais e os ritmos da terra, tudo isso foi desqualificado como atraso, ignorância, superstição. A ciência nascente, herdeira do mecanicismo cartesiano, oferecia a justificativa: a natureza é máquina, e máquinas não têm saberes a transmitir; têm apenas leis a serem descobertas e exploradas.

Se a terra foi violentamente expropriada e transformada em mercadoria, as mulheres sofreram um processo análogo, mas com especificidades cruciais. A associação entre mulher e natureza é um dos temas mais antigos e persistentes da cultura ocidental. A filósofa ecológica Carolyn Merchant, em sua obra fundamental A Morte da Natureza, demonstra como, antes da Revolução Científica, predominava uma imagem orgânica do cosmos frequentemente associada ao feminino: a Terra era mãe, nutriz, provedora. Havia, nessa associação, um certo limite implícito à exploração: não se viola impunemente o corpo da mãe.

A Revolução Científica e o mecanicismo cartesiano operaram uma dupla transformação dessa imagem. Por um lado, a natureza-mãe foi substituída pela natureza-máquina, autorizando sua exploração sem culpa. Por outro lado, a associação entre mulher e natureza, longe de desaparecer, foi reconfigurada como justificativa para a dominação feminina. Se as mulheres são “mais próximas da natureza”, seja por sua capacidade reprodutiva, seja por seu histórico envolvimento com atividades ligadas à terra e ao corpo, então, elas também devem ser controladas, disciplinadas e dominadas. A mesma razão que se propunha a dominar a natureza exterior propunha-se a dominar a natureza interior, e as mulheres, identificadas com essa natureza, tornaram-se objetos privilegiados desse domínio.

O exemplo mais brutal dessa articulação entre a dominação da natureza e o controle das mulheres é a caça às bruxas que assolou a Europa entre os séculos XV e XVII, atingindo seu ápice justamente no período de consolidação do capitalismo e da ciência moderna. Estima-se que dezenas de milhares de pessoas, a grande maioria mulheres, foram executadas acusadas de bruxaria. Essas mulheres eram, frequentemente, camponesas pobres, viúvas, parteiras, curandeiras, herbalistas, mulheres que detinham saberes tradicionais sobre o corpo, sobre as plantas, sobre os ciclos da natureza. Eram mulheres que, de certa forma, “controlavam” a natureza: sabiam quais ervas induziam o aborto, quais aliviavam a dor do parto, quais curavam feridas, quais provocavam sonhos.

A emergência da medicina profissional, exclusivamente masculina e formada nas universidades, viu nessas mulheres uma concorrência perigosa. O saber feminino, transmitido oralmente de geração em geração, foi sistematicamente desqualificado como superstição, feitiçaria, pacto com o diabo. Ao mesmo tempo, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma Católica disputavam o controle das almas e dos corpos, e a figura da bruxa serviu perfeitamente para demonizar qualquer forma de resistência à nova ordem. A caça às bruxas foi, portanto, um processo de expropriação de saberes análogo à expropriação das terras comunais. Assim como os camponeses foram expulsos da terra que lhes garantia a subsistência, as mulheres foram expulsas do corpo, do conhecimento sobre seu próprio corpo, sobre a reprodução, sobre a saúde.

É importante notar que as acusações de bruxaria frequentemente recaíam sobre mulheres que resistiam aos cercamentos. Camponesas que protestavam contra a expropriação de terras comunais, que coletavam lenha em florestas recém-cercadas, que mantinham vivas as práticas comunitárias, eram particularmente visadas. A bruxa era, nesse sentido, a figura da resistência: resistência à nova ordem econômica que privatizava o comum, resistência à nova ordem científica que desqualificava saberes ancestrais, resistência à nova ordem religiosa que disciplinava corpos e almas. Os voos noturnos, os encontros no sabá, os pactos com o diabo, tudo isso era, aos olhos dos perseguidores, a prova de que essas mulheres estavam em conluio com forças que desafiavam o controle racional. Mas podemos ler esses mesmos elementos como metáforas de uma liberdade que precisava ser aniquilada: a liberdade de circular fora dos espaços permitidos, de se reunir fora do controle masculino, de possuir saberes que escapavam à nova ciência.

A relação entre a mecanização da natureza e o controle das mulheres é uma relação estrutural e orgânica. Ambas são faces do mesmo processo histórico: a instauração de uma ordem patriarcal-capitalista que transforma tudo em recurso, tudo em objeto, tudo em mercadoria. A terra comunal, viva e nutriz, precisava ser cercada, privatizada, transformada em máquina de produzir lucro. O corpo feminino, com seus ciclos, seus saberes, sua capacidade de gerar vida, precisava ser controlado, medicalizado, transformado em máquina de reproduzir a força de trabalho e de consumir mercadorias. Em ambos os casos, a violência foi justificada por uma ideologia que naturalizava a submissão: assim como a natureza deveria ser dominada pelo homem, a mulher, sua suposta extensão, também deveria ser alvo desse mesmo controle. A filosofia cartesiana forneceu as ferramentas conceituais para essa dupla sujeição.

Ao separar radicalmente mente e corpo, razão e emoção, cultura e natureza, Descartes não apenas estabeleceu a soberania da alma racional sobre o corpo-máquina, mas também, implicitamente, a soberania do homem (associado à razão, à cultura, ao espírito) sobre a mulher (associada ao corpo, à natureza, à emoção). O dualismo cartesiano é, nesse sentido, profundamente generificado: a res cogitans é masculina; a res extensa é feminina.

COMUNIDADES TRADICIONAIS: AS BRUXAS DO SÉCULO XXI

A violência que expropriou terras comunais e queimou mulheres acusadas de bruxaria entre os séculos XVI e XVIII não é um capítulo encerrado da história. Ela persiste, reconfigurada, nas dinâmicas contemporâneas do capitalismo global. A análise de Rosa Luxemburgo em A Acumulação do Capital, oferece uma contribuição fundamental ao debate sobre a expansão capitalista ao demonstrar que o capitalismo, para se reproduzir, necessita constantemente de relações não capitalistas de produção. Ela argumenta que a acumulação ampliada – o processo pelo qual o capital se valoriza e se expande – não pode ocorrer exclusivamente no interior das relações capitalistas. É necessário um “fora”, um espaço externo onde o capital possa encontrar novos mercados, novas fontes de matérias-primas, novos reservatórios de força de trabalho.

Esse “fora”, contudo, não é simplesmente exterior geográfico. É, sobretudo, um exterior social, formas de organização da vida que não estão ainda inteiramente submetidas à lógica capitalista: economias camponesas de subsistência, terras de uso comunal, saberes tradicionais, práticas de cuidado e reprodução. O capital precisa invadir esses espaços, destruí-los e incorporá-los, transformando terra em mercadoria, trabalho em força de trabalho assalariada, saberes em propriedade intelectual, natureza em recursos. O que Luxemburgo argumenta é que a violência da acumulação primitiva, a expropriação violenta dos meios de produção, não é um momento superado na história do capitalismo, mas uma necessidade permanente. O capital precisa constantemente cercar os comuns.

O neoextrativismo é uma das expressões contemporâneas desse processo. Diferentemente do extrativismo clássico, baseado na exploração de recursos minerais e vegetais nas colônias, o neoextrativismo caracteriza-se por sua escala industrial, sua integração aos mercados globais e sua penetração em territórios antes considerados marginais. Na América Latina, particularmente, o neoextrativismo avançou nas últimas décadas como modelo dominante de desenvolvimento: mineração a céu aberto, megaprojetos hidrelétricos, monoculturas de soja e eucalipto, exploração de petróleo em áreas sensíveis, garimpo ilegal em terras indígenas. Esses empreendimentos incidem precisamente sobre os territórios ocupados por comunidades tradicionais, aqueles mesmos espaços onde persistem formas não capitalistas de organização da vida.

A lógica é a mesma dos cercamentos ingleses: terras que eram de uso comum, geridas coletivamente por comunidades que nelas habitam há séculos, são repentinamente “descobertas” como reservas de valor, como jazidas a serem exploradas, como fronteiras agrícolas a serem abertas. O Estado, frequentemente em aliança com corporações nacionais e transnacionais, atua para remover os obstáculos, ou seja, para remover as comunidades. Os argumentos são os mesmos de sempre: desenvolvimento, progresso, geração de empregos, modernização. As comunidades tradicionais são apresentadas como entraves a esse projeto, são “pobres”, “atrasadas”, “ignorantes”, “inimigas do progresso”. Seus modos de vida, baseados em relações de reciprocidade, em saberes transmitidos oralmente, em práticas de baixo impacto ambiental, são sistematicamente desqualificados. O que não se diz é que essas comunidades representam exatamente aquilo que Luxemburgo identificou: o “fora” que o capital precisa destruir para continuar se expandindo.

A analogia com a caça às bruxas não é meramente retórica. As comunidades tradicionais contemporâneas ocupam, no imaginário do desenvolvimento, o mesmo lugar que as mulheres acusadas de feitiçaria ocupavam na Europa moderna: são figuras demonizadas, associadas à ignorância e ao atraso, cuja eliminação se justifica em nome de uma ordem superior. Os povos indígenas, por exemplo, são frequentemente retratados pela grande mídia e por setores do agronegócio como “obstáculos ao desenvolvimento”. Suas terras, ricas em minérios, em madeira, em potencial agrícola, são cobiçadas por empresas que não reconhecem qualquer legitimidade nos modos de vida tradicionais. Os saberes indígenas sobre a floresta, sobre as plantas medicinais, sobre os ciclos da natureza – saberes que a ciência moderna apenas começa a redescobrir – são desqualificados como “folclore” ou “superstição”, exatamente como os saberes das parteiras e curandeiras eram desqualificados como bruxaria.

Os quilombolas, herdeiros da resistência negra à escravidão, enfrentam processo análogo. Seus territórios, conquistados por séculos de luta e ocupação, são constantemente ameaçados por grileiros, madeireiros, grandes proprietários. A memória da escravidão, que os transformava em propriedade, em corpos a serem possuídos e explorados, retorna sob novas formas: agora são as terras que devem ser possuídas, os recursos que devem ser extraídos, as comunidades que devem ser deslocadas. Os ribeirinhos, os seringueiros, os castanheiros, os quebradeiras de coco, todos esses grupos que desenvolveram formas de vida adaptadas aos ecossistemas específicos, que manejam a floresta sem destruí-la, que reproduzem saberes ancestrais sobre a natureza, todos eles são, aos olhos do capital extrativista, o que as bruxas eram aos olhos da Inquisição: figuras a serem eliminadas em nome de uma verdade superior.

E, assim como na caça às bruxas, a violência não é apenas simbólica. Líderes indígenas e quilombolas são assassinados impunemente em taxas crescentes. Comunidades inteiras são deslocadas à força para dar lugar a hidrelétricas e minas. Crianças adoecem pelo mercúrio despejado nos rios pelo garimpo. Mulheres são violentadas em regiões de fronteira extrativista. A terra é envenenada, os rios são mortos, as florestas são derrubadas e, com elas, morrem também modos de vida, línguas, saberes, cosmologias. O que está em jogo no neoextrativismo é o ataque sistemático aos comuns, aquilo que é de todos e de ninguém, que é gerido coletivamente, que escapa à lógica da propriedade privada e da mercadoria.

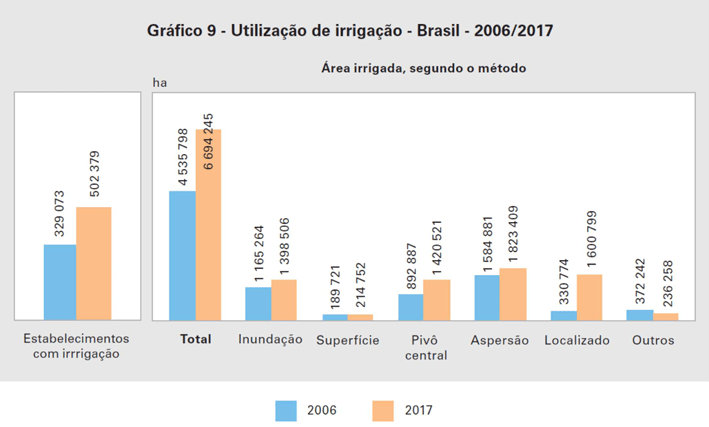

A terra comunal, que os cercamentos ingleses começaram a destruir no século XVI, ainda persiste em muitas comunidades tradicionais; terras indígenas, territórios quilombolas, fundos de pasto, faxinais, babaçuais. São terras usadas coletivamente, segundo regras transmitidas por gerações. O neoextrativismo avança sobre essas terras exatamente como os cercamentos avançaram sobre os commons ingleses: privatizando, concentrando, expulsando. A água, bem comum por excelência, é crescentemente apropriada por hidrelétricas, mineradoras, monoculturas. Comunidades ribeirinhas veem seus rios morrerem contaminados ou terem seu fluxo alterado por barragens. A água, fonte de vida e de reprodução material e simbólica, transforma-se em recurso hídrico, em insumo industrial, em mercadoria.

Os saberes tradicionais sobre plantas medicinais, sobre técnicas de cultivo, sobre manejo florestal, são sistematicamente apropriados pela indústria farmacêutica e biotecnológica, transformados em patentes, em propriedade intelectual, sem qualquer reconhecimento ou compensação às comunidades que os desenvolveram ao longo de séculos. É a expropriação do conhecimento, análoga à expropriação da terra e à expropriação do corpo. Até o ar, bem comum por excelência, é afetado: as queimadas para abertura de novas áreas agrícolas, a poeira das minerações, a fumaça das indústrias, tudo isso incide desproporcionalmente sobre as comunidades tradicionais, que veem sua saúde e seu modo de vida comprometidos por externalidades das quais não se beneficiam.

Assim como na caça às bruxas, as mulheres das comunidades tradicionais são particularmente visadas pela violência neoextrativista. São elas, frequentemente, as guardiãs dos saberes sobre sementes, sobre plantas medicinais, sobre os ciclos da água. São elas que garantem a reprodução da vida comunitária, o cuidado com as crianças, com os doentes, com os idosos, exatamente aquelas atividades que o capitalismo desvaloriza como “não produtivas”. Quando a mineradora contamina o rio, são as mulheres que precisam caminhar mais longe para buscar água. Quando a hidrelétrica alaga o território, são as mulheres que perdem não apenas a casa, mas a horta, as plantas medicinais, o local de encontro com outras mulheres. Quando o agronegócio avança, são as mulheres que perdem as sementes crioulas que guardavam há gerações.

Não por acaso, são também as mulheres que estão na linha de frente da resistência ao neoextrativismo. Movimentos como o das Quebradeiras de Coco Babaçu, das camponesas da Via Campesina, ou as mulheres indígenas que lideram lutas territoriais em toda a América Latina, todas elas retomam, sem necessariamente saber, a tradição das mulheres queimadas como bruxas por resistirem aos cercamentos e à expropriação dos saberes. Essas mulheres compreendem, na prática, o que a análise teórica demonstra: que a defesa da terra é defesa do corpo, que a defesa da floresta é defesa da vida, que a defesa dos saberes tradicionais é defesa da autonomia. Elas encarnam a recusa do projeto moderno-colonial que separou natureza e cultura, razão e emoção, público e privado, e que fez dessa separação instrumento de dominação.

O capitalismo precisa constantemente do “fora” para se reproduzir. Mas esse “fora”, as relações não capitalistas de produção, não é apenas reservatório a ser saqueado. É também, e sobretudo, a memória viva de que outro mundo é possível. As comunidades tradicionais que resistem ao neoextrativismo não são apenas vítimas; são portadoras de alternativas. Seus modos de vida baseados no comum, na terra de uso coletivo, na gestão compartilhada dos recursos, na transmissão oral dos saberes, no cuidado como valor central, apontam para formas de organização social que escapam à lógica destrutiva do capital.

O desafio contemporâneo é duplo. Por um lado, é necessário defender essas comunidades da violência do neoextrativismo, defender seus territórios, seus corpos, seus saberes. Por outro lado, é preciso aprender com elas, reconhecer que seus modos de vida contêm elementos fundamentais para a construção de uma sociedade pós-capitalista, ecológica, feminista, decolonial. A bruxa queimada na fogueira não era apenas uma vítima; era a portadora de um saber que a nova ordem precisava destruir. A indígena assassinada na luta pela terra não é apenas mártir; é testemunha de que é possível viver na floresta sem destruí-la. A quilombola que lidera a ocupação de um território ameaçado não é apenas militante; é a guardiã de uma memória de resistência que vem dos navios negreiros e que aponta para o futuro.

Reconhecer essas lutas, compreender sua centralidade para a crítica do capitalismo contemporâneo, é tarefa urgente. Pois o que está em jogo no neoextrativismo não é apenas a exploração de recursos naturais ou a expropriação de comunidades. O que está em jogo é a própria possibilidade de imaginar e construir formas de vida baseadas no comum, na reciprocidade, no cuidado, na integração com a natureza. Os cercamentos não terminaram. A caça às bruxas não terminou. Mas a resistência também não. E é dessa resistência, das mulheres, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais, que pode vir a semente de um mundo onde a terra não seja mercadoria, o corpo não seja máquina, a natureza não seja recurso. Um mundo onde, enfim, possamos habitar a Terra como quem pertence a ela, e não como quem a possui. Um ponto de partida ético e político fundamental.