Na esfera econômica, os anos 1980 ficaram conhecidos como a “Década Perdida” na América Latina, um período marcado por baixas taxas de crescimento, alta inflação e declínio em diversos indicadores socioeconômicos. No Brasil, a desaceleração da produção industrial, o aumento do desemprego e a perda do poder de compra dos salários aprofundaram a crise, consolidando a ideia de uma década de estagnação econômica em contraste com os períodos anteriores. No entanto, do ponto de vista político, os anos 1980 também foram marcados pelo fim da ditadura militar e pelo processo de redemocratização do país, trazendo consigo um conjunto de contradições.

A elaboração da Constituição Federal de 1988 abriu espaço para o debate sobre direitos básicos, enquanto importantes movimentos sociais e partidos populares ganharam força. Contudo, os governos que assumiram o poder após sua promulgação adotaram uma agenda neoliberal, o que impediu a plena efetivação das garantias de proteção social previstas no texto constitucional. Além disso, as condições materiais e históricas necessárias para assegurar esses direitos nunca foram plenamente consolidadas, uma vez que o Brasil jamais estruturou um verdadeiro Estado de Bem-Estar Social, mantendo a população vulnerável às desigualdades e às limitações impostas pela lógica do capital.

Um exemplo das contradições entre as garantias formais da Constituição de 1988 e a realidade imposta pela hegemonia do capital, é a Reforma Agrária, agravada ainda mais durante a ditadura militar. Embora prevista na Constituição, ela nunca foi implementada de maneira estruturante e eficaz.

“Isso porque, conforme afirma Martins (1999, p. 102), a questão agrária brasileira é uma questão sob controle, administrada, que aparece de modo residual, como um problema social e não como uma questão estrutural, ela não se revela comprometedora para o funcionamento dos diferentes níveis do sistema econômico e do sistema político”.

De fato, a questão agrária brasileira permanece inextricavelmente vinculada à incapacidade das elites econômicas – historicamente alicerçadas no latifúndio – de superarem a contradição estrutural entre terra como bem comum e capital como mecanismo de acumulação privada, reproduzindo uma lógica anacrônica que obstrui o desenvolvimento soberano do país, e até hoje tratada em segundo plano apenas como um problema social. No entanto, ainda conforme afirma o autor, a questão agrária é, essencialmente, uma questão histórica e, portanto, “o tempo de referência destas considerações é o tempo da conjuntura histórica” (Martins, 1999, p.99).

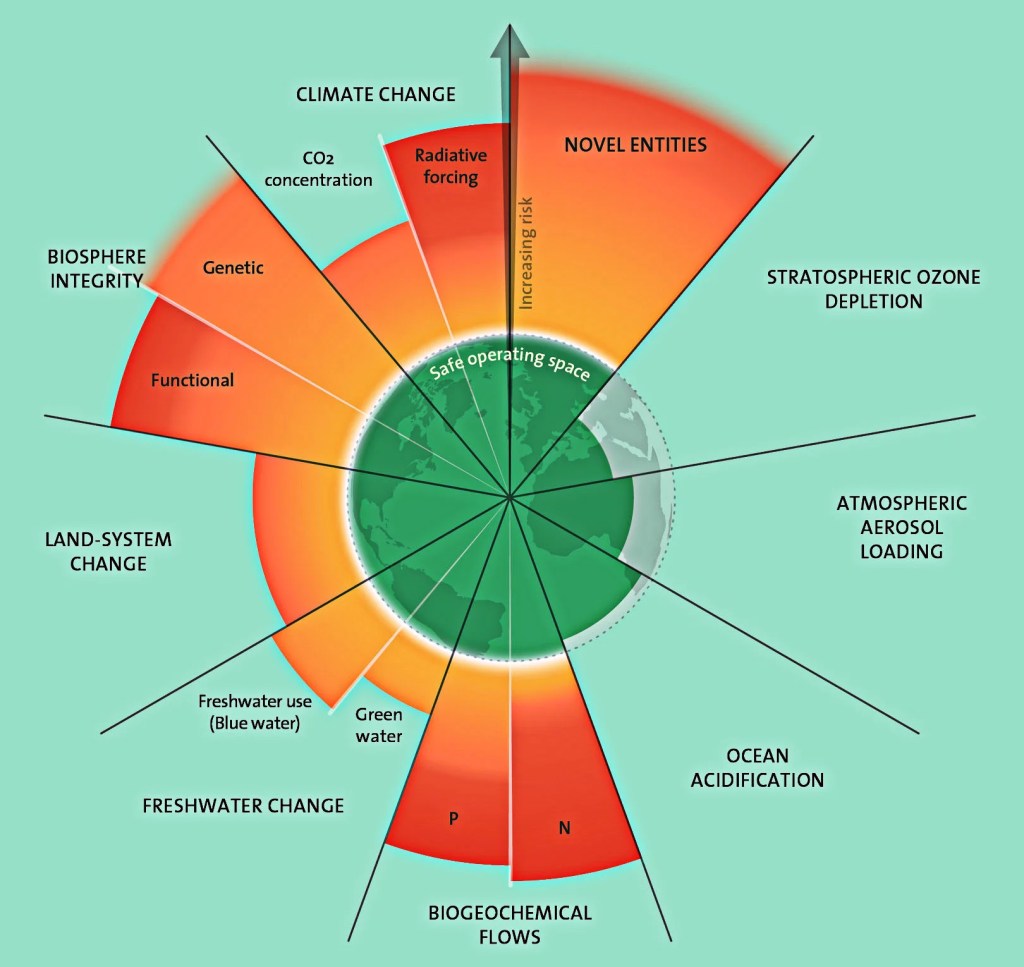

Dessa forma, a questão agrária brasileira precisa ser analisada no contexto das crises globais contemporâneas, que ultrapassam fronteiras geográficas e se intensificam desde os anos 1990. A crise climática, a crise da reprodução social e a crise do sistema alimentar avançam em ritmo acelerado, evidenciando as contradições de um modelo econômico que compromete tanto os ecossistemas quanto às condições de vida da população. A convergência entre crise climática, crise da reprodução social e crise do sistema alimentar é consequência direta de um modelo econômico que subordina tanto os recursos naturais quanto a vida humana à lógica da acumulação e do lucro.

Essas crises, que se intensificaram nas últimas décadas, não podem ser analisadas isoladamente, pois estão profundamente interligadas em um ciclo de exploração e degradação.

No Brasil, a atual conjuntura configura-se como desdobramento crítico do projeto econômico neoliberal implementado a partir dos anos 1990, quando o Estado, em condição de subalternidade às diretrizes do capital globalizado, reestruturou-se como fiador da acumulação privada. Esse processo, alinhado ao Consenso de Washington, operou uma tripla metamorfose: austeridade fiscal permanente, com cortes seletivos que privilegiaram rentistas em detrimento de políticas sociais; desmonte de setores estratégicos (energia, telecomunicações, mineração) via privatizações que transferiram patrimônio público a conglomerados transnacionais; mercantilização de direitos, com a terceirização de saúde e educação, convertendo necessidades humanas em nichos de lucro.

A partir de 2016, com a imposição da Emenda Constitucional 95, a financeirização ascendeu a um patamar sistêmico: o teto de gastos públicos, ao congelar investimentos sociais por 20 anos, institucionalizou a austeridade como dogma, estrangulando políticas agrárias e aprofundando a captura do Estado por interesses rentistas. Não por acaso, enquanto o orçamento para reforma agrária encolhia 83% entre 2016 e 2022, o setor do agronegócio recebeu R$ 364 bilhões em crédito subsidiado em 2023/24, evidenciando a seletividade classista do projeto.

Nesse contexto, a questão agrária brasileira revela-se intrínseca à geopolítica do capitalismo tardio: a expansão de commodities sobre biomas (Amazônia, Cerrado) atende menos a demandas alimentares do que à lógica da acumulação por despossessão, onde territórios são desterritorializados para alimentar fluxos financeiros. A cada hectare de soja destinado à exportação (73% da produção nacional, segundo a CONAB, 2023), consolida-se um modelo que conjuga superexploração ecológica com exclusão social — paradoxo onde a fome (33 milhões em 2022, FAO) coexiste com recordes de safras.

DO LATIFÚNDIO AO ULTRAPROCESSADO

A globalização redefiniu radicalmente os sistemas agroalimentares ao longo do último século, transformando alimentos em commodities circulantes em redes transnacionais de produção, comércio e consumo (Abramovay, 2021). Se, no passado, a agricultura estava ancorada em relações locais e ciclos ecológicos, hoje ela opera sob a lógica de um mercado globalizado, dominado por corporações que controlam desde sementes até as prateleiras de supermercados (Schneider, 2016). Esse processo carrega contradições profundas entre a busca por eficiência econômica e a crise socioambiental que ameaça ecossistemas, culturas alimentares e a própria segurança nutricional de populações inteiras.

No Brasil, a partir da década de 1990, o avanço neoliberal desmontou políticas públicas de apoio à agricultura familiar e consolidou um modelo agroexportador dependente de monoculturas, que ocupa 76% das terras agricultáveis do país, mas alimenta apenas uma fração da população. Enquanto isso, pequenos produtores, responsáveis por 70% dos alimentos consumidos nacionalmente, são expulsos de seus territórios ou submetidos a contratos leoninos com corporações que controlam sementes transgênicas e insumos químicos (ABRAMOVAY, 2019).

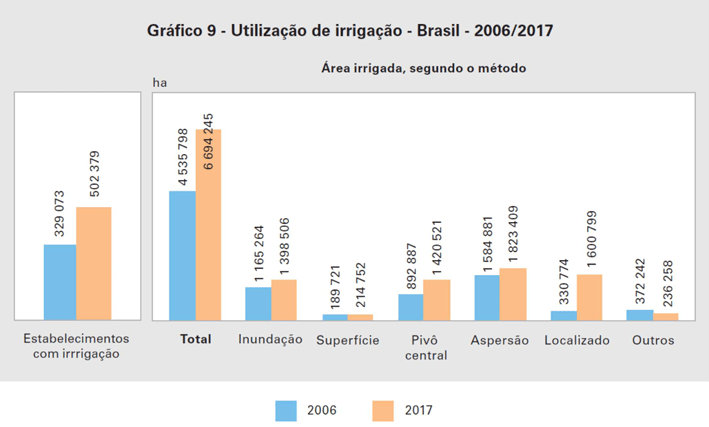

A agricultura industrial é responsável por 34% das emissões globais de gases de efeito estufa (Crippa, et. al, 2021), além de ser a maior causadora de desmatamento e perda de biodiversidade. No Brasil, o avanço da soja e da pecuária sobre biomas como a Amazônia e o Cerrado não apenas acelera a crise climática, mas destrói modos de vida ancestrais. O uso de 1,2 milhão de toneladas de agrotóxicos ao ano contamina aquíferos, extermina polinizadores e intoxica trabalhadores rurais — muitos deles mulheres grávidas, cujos filhos nascem com malformações (ABRASCO, 2023), violando as fronteiras planetárias identificadas por Rockström (et al., 2023), como os ciclos do nitrogênio e a integridade da biosfera, por exemplo.

Esse modelo depende de monoculturas em larga escala, que demandam desmatamento, irrigação intensiva e químicos sintéticos. A soja, por exemplo, ocupa 43 milhões de hectares no Brasil, mas apenas 5% é destinada ao consumo humano direto. O restante vira ração animal ou biocombustível, alimentando cadeias globais de valor que privilegiam exportação sobre soberania alimentar.

A crise climática, a escalada das desigualdades socioeconômicas e a financeirização da reprodução social representam desafios estruturais do século XXI, interligados por uma lógica comum: a subordinação da reprodução da vida aos imperativos de acumulação capitalista (Ruas, 2021; Bhattacharya, 2017, Fraser, 2024). Superá-la demanda não apenas reformas, mas a construção de um sistema que valorize a sustentabilidade da vida sobre a ganância destrutiva do capital.

A escalada do consumo de ultraprocessados está intrinsecamente ligada ao domínio de conglomerados como Nestlé, PepsiCo e JBS, que controlam 75% do mercado global de alimentos. Essas corporações operam sob uma lógica de comoditização, transformando grãos, água e até sementes em ativos financeiros. A fusão Bayer-Monsanto em 2018 consolidou um oligopólio que controla sementes transgênicas e agrotóxicos utilizados no Brasil (ABRASCO, 2023).

No contexto atual, a crise de reprodução social — aprofundada pelo neoliberalismo e pelo domínio corporativo sobre os sistemas alimentares — revela-se como um eixo central da degradação socioambiental. No Brasil e no mundo, a agricultura industrial, controlada por megacorporações como Bayer, Cargill e JBS, opera sob uma lógica que prioriza a acumulação de capital em detrimento da vida, gerando um ciclo perverso de exploração humana e destruição ecológica.

CRISE DA REPRODUÇÃO SOCIAL

Nas últimas décadas, o regime alimentar global passou por uma transição paradigmática: de sistemas locais e diversificados para um modelo industrializado, centralizado e ancorado na lógica das commodities. Essa metamorfose reconfigurou não apenas os padrões nutricionais, mas as próprias relações entre sociedade, natureza e trabalho. Impulsionadas pela expansão neoliberal e pelo poder oligopólico de conglomerados transnacionais, tais mudanças produzem impactos complexos e interligados, manifestando-se em três dimensões fundamentais: socioeconômica, ambiental e cultural.

A substituição de dietas tradicionais por ultraprocessados está associada ao crescimento exponencial de doenças crônicas. No Brasil, a prevalência de obesidade saltou de 12% para 26% da população entre 2006 e 2022, enquanto os gastos do SUS com diabetes e hipertensão ultrapassaram R$ 3,4 bilhões (Ministério da Saúde, 2023). Paralelamente, o uso de toneladas de agrotóxicos anuais contamina aquíferos como o Guarani, responsável por abastecer 90 milhões de pessoas (Abrasco, 2023). A crise ecológica é igualmente alarmante: a pecuária industrial emite 65% do metano global, gás 28 vezes mais poluente que o CO₂ (IPCC, 2023). Na Amazônia, 90% do desmatamento está vinculado à expansão de pastos e soja, ameaçando 40% das espécies endêmicas (INPE, 2023).

Ao promover a flexibilização das relações de trabalho e a desregulamentação de direitos sociais, o neoliberalismo intensificou a pressão por produtividade e a precarização laboral. Jornadas extensas, terceirizações e a necessidade de múltiplos empregos para garantir sustento tornaram o tempo um recurso escasso para a classe trabalhadora. No Brasil, 44% dos trabalhadores urbanos cumprem mais de 40 horas semanais, enquanto 24% atuam em ocupações informais, sem garantias como férias ou descanso remunerado (IBGE, 2023).

Essa dinâmica é ainda mais perversa para mulheres, que acumulam duplas ou triplas jornadas devido à divisão sexual do trabalho. A média de horas trabalhadas por família subiu 15% entre 2000 e 2020, enquanto o poder de compra do salário mínimo caiu 30% no mesmo período (IBGE, 2023). Essa dinâmica forçou famílias a substituírem alimentos in natura por produtos prontos, cujo preparo demanda menos tempo. Consequentemente, o consumo de ultraprocessados saltou de 18% para 25% das calorias diárias entre brasileiros na última década (Monteiro et al., 2023).

A carga desigual de trabalho reprodutivo agrava o cenário: mulheres, mesmo empregadas formalmente, dedicam 21 horas semanais a tarefas domésticas, contra 11 horas dos homens (IPEA, 2023). Essa sobrecarga as impede de cozinhar, reforçando a dependência de alimentos industrializados e perpetuando um ciclo de má nutrição. Em comunidades periféricas, onde o acesso a equipamentos como geladeiras e fogões é limitado, a situação é ainda mais crítica: 40% das mães solo relatam substituir refeições por biscoitos ou salgadinhos devido à falta de tempo e recursos (REDE PENSSAN, 2022).

Ao longo da história, as mulheres desempenharam um papel central na garantia da segurança alimentar de suas comunidades, atuando como produtoras, gestoras e protagonistas de lutas políticas contra a fome, a desigualdade e a exploração ambiental. Sua atuação está intrinsecamente ligada à reprodução social — trabalho não remunerado de cuidado, alimentação e manutenção da vida —, posicionando-as como as primeiras a enfrentar os impactos da escassez e as mais mobilizadas para combatê-la (Federici, 2004). Essa relação transcende o espaço doméstico, manifestando-se em protestos públicos, ocupações de terra e redes de solidariedade que desafiam estruturas de poder e redefinem modelos de produção e consumo.

Desde a Marcha das Mulheres sobre Versalhes (1789), quando trabalhadoras francesas desafiaram a monarquia para exigir pão e justiça social, até a Greve “Pão e Paz” (1917), que acelerou a Revolução Russa, e a Revolta do Arroz no Japão (1918), liderada por mulheres de pescadores em Uozu, esses movimentos revelam um padrão: a escassez alimentar não é uma mera questão de abastecimento, mas um campo de disputa pelo direito à vida digna (Abramovay, 2019). Na Nigéria colonial, a Revolta das Mulheres de Abeokuta (1940), liderada por Funmilayo Ransome-Kuti, uniu vendedoras de mercado contra impostos abusivos que inviabilizavam o acesso a alimentos básicos, demonstrando como a fome é um instrumento de opressão colonial e de gênero (OXFAM, 2020).

O trabalho reprodutivo — cozinhar, cuidar, garantir a alimentação — é historicamente delegado às mulheres, especialmente em sociedades patriarcais. Quando sistemas econômicos ou ambientais falham, como em guerras, crises climáticas ou ajustes neoliberais, elas são as primeiras a enfrentar a escassez e a organizar respostas coletivas.

A filósofa Silvia Federici (2004) argumenta que a exploração desse trabalho gratuito é a base do capitalismo, tornando as mulheres agentes naturais de resistência. Globalmente, as mulheres representam 43% da força de trabalho agrícola, mas possuem menos de 15% das terras cultiváveis (FAO, 2021). Essa disparidade não as impediu de liderar práticas sustentáveis: na América Latina, agricultoras familiares são pioneiras na agroecologia, sistema que combate a dependência de agrotóxicos e prioriza a biodiversidade. Movimentos como a Marcha das Margaridas, no Brasil, evidenciam como a defesa da terra e da soberania alimentar é inseparável da luta por direitos das mulheres (VIA CAMPESINA, 1996).

A mercantilização dos alimentos — controlada por corporações que especulam com preços e patenteiam sementes — aprofunda a dependência de crédito para comer. Mulheres, especialmente negras e periféricas, são as mais afetadas: no Brasil, 62% das famílias chefiadas por mulheres vivem em insegurança alimentar (REDE PENSSAN, 2022). Suas lutas, como as ocupações do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), não exigem apenas comida, mas um modelo econômico que não transforme necessidades vitais em mercadorias.

Mulheres indígenas, quilombolas e camponesas estão na linha de frente contra o avanço do agronegócio e do extrativismo, que destroem ecossistemas e ameaçam culturas alimentares tradicionais. A líder indígena Berta Cáceres, assassinada em Honduras por defender rios e territórios, simboliza essa resistência. Suas lutas mostram que a crise climática é também uma crise de gênero: enquanto corporações lucram com commodities, mulheres protegem 80% da biodiversidade global (ONU MULHERES, 2020).

Diante desse cenário, movimentos liderados por mulheres — como a Marcha das Margaridas e a Articulação Nacional de Agroecologia (ANA) no Brasil — propõem alternativas radicais. A agroecologia, que integra produção diversificada, justiça social e equilíbrio ecológico, já é praticada por 1,3 milhão de famílias camponesas no país, garantindo alimentos saudáveis e reduzindo a dependência de insumos externos (ANA, 2023). No plano global, a Via Campesina defende a soberania alimentar como antídoto ao controle corporativo, promovendo a reforma agrária e o direito à terra. Experiências como as das mulheres do MST, que ocupam latifúndios para cultivar alimentos sem veneno, mostram que outro modelo é possível.

A encruzilhada atual exige escolher entre dois projetos: um que transforma alimentos em commodities e pessoas em consumidores endividados, e outro que os reconhece como direitos e bases da vida. A crise de reprodução social, o neoliberalismo e o colapso ecológico não são acidentes, mas resultados de uma lógica que subordina tudo ao lucro. Romper com ela exige fortalecer as alternativas que já florescem nas mãos de quem sempre sustentou o mundo: as mulheres.